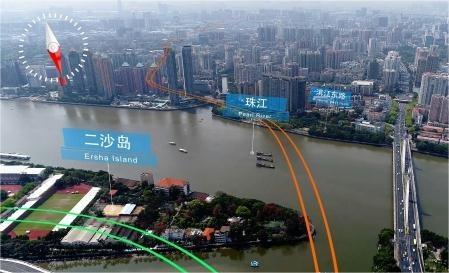

8月2日,隨著廣州地鐵10號線東湖站至濱江東路站區間右線第615環管片拼裝完成,中鐵十一局城軌公司“鐵龍號”盾構機順利下穿珠江到達南岸,標志著該線地質條件最為復雜的過江隧道經歷了“龍舟水”和百年一遇“天文大潮”的雙重夾擊,盾構機雙線安全下穿珠江航道。

如同穿山甲鉆豆腐

東湖站至濱江東路站區間隧道全長1260余米,下穿珠江航道600米。隧道位于強、中、微風化粉砂質泥巖多種地層相互交錯的復合地層,沿線地面和地質環境復雜,特別是地層裂隙極為發育,極易發生盾尾涌水、涌沙、江水回灌隧道、建筑物變形開裂等風險。長80余米、重500多噸的盾構機在其間掘進,就如同穿山甲鉆豆腐,對盾構機密封和掘進參數控制提出更高要求。

為確保盾構機平穩順利下穿珠江,中鐵十一局城軌公司抽調精兵強將組建穿江攻堅組。他們通過三維有限元數值方法進行三維動態施工過程仿真模擬,嚴格制定盾構下穿珠江施工參數及控制指標。針對區間隧道的地質情況,建設者采用最新技術對盾構機進行專門設計和改良,應用自動化監測技術對珠江河床實施全面掃測、無人機巡視等,科學采集分析數據,指導掘進參數。

穿越珠江示意圖

遇“天文大潮”“龍舟水”夾擊

4月至9月正值珠江汛期。“東—濱”盾構區間左線、右線盾構機分別于2022年4月6日和6月1日開始穿越珠江。6月15日,廣州珠江遭遇百年一遇天文大潮和10年來最強“龍舟水”,珠江潮位白天全面超警,水漫到沿江路面,廣州中心城區一度出現最高超警1.1米的高潮位,給珠江下35米深處的盾構掘進帶來嚴峻考驗。

“潮汐的變化,不僅會使原本復雜的地質更加脆弱,更嚴重的還會影響盾構掘進參數。”項目經理譚忠楷介紹說。

為此,建設者采用新技術和新手段,進一步提高抗風和抗雨水沖刷能力。項目部啟動極端天氣施工應急處置方案,組織全線應急演練,確保關鍵時候提供應急支援。項目團隊24小時嚴密監測水位情況,在盾構機盾體上進行注漿止水保護,及時調整土倉壓力和掘進參數,精確測量出渣量。最終,5月30日區間左線盾構機成功穿越珠江,區間右線歷經兩個月的日夜掘進,實現成功穿越。

濱江東路站緊貼珠江修建

一次成優創毫米級沉降紀錄

在此之前,盾構機還始發即下穿運營6號線軌排井,距離軌排井圍護結構最小凈距僅半米,成型隧道創造了一次成優、隧道質量優良、既有線沉降控制在毫米級的紀錄。

他們承建的濱江東路站西邊距離珠江15米,東邊距離兩棟160米高樓僅10米,是一座夾縫中開挖的長163米、寬23.3米、深達13層樓高的地鐵站。目前,主體施工進度、質量受到各方好評。

廣州市軌道交通10號線為“X”形對角線中東北-西南的結構骨干線,與多條線路形成換乘,進一步加密中心城區軌道交通的覆蓋,對促進區域交通一體化發展,落實“中調”與“西聯”戰略具有重要意義。

內實外美成型隧道

自2007年中鐵十一局城軌公司首臺盾構機在廣州始發以來,15年間,該公司盾構掘進總里程已突破560公里,創造單月掘進10.7公里的全國行業最高紀錄。公司實現了在全斷面硬巖、上軟下硬地層、溶洞、淤泥質砂層、富水砂卵石等復雜地質條件下的盾構掘進技術新突破,成功穿越珠江、京杭大運河、鐵路和地鐵既有線、各類管線以及密集建筑群,10項盾構核心技術獲評國際領先或先進,先后獲得魯班獎、詹天佑獎、國優等國家級工程榮譽10余項,獲得省部級以上優質工程獎近百項。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”