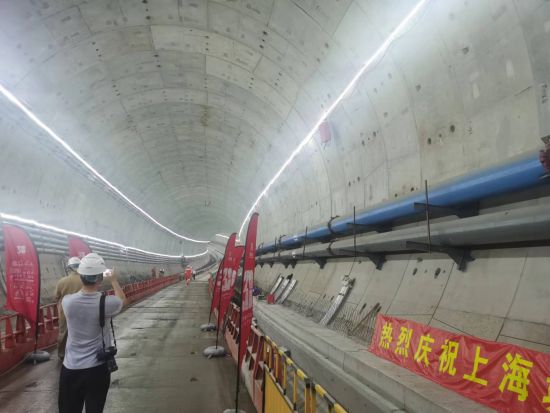

7月14日,伴隨著洞門上最后一塊鋼板穩穩焊接完成, 上海基礎設施建設的“一號工程”——北橫通道的新建工程8標黃興路井-楊樹浦港井區間隧道貫通。

2022年,北橫通道東段工程“建功號”和“縱橫號”兩臺超大級盾構克服了突如其來疫情的影響,全面按計劃推進。“縱橫號”盾構5月2日復工后,6月22日~7月7日順利完成楊樹浦港工作井進洞接收。“二十大”前將再次始發,踏上第二個盾構區段的征程。建功號”盾構4月26日復工,至今順利完成737環(1.47公里)的地下掘進。廣大建設者將繼續開展“公心鑄路”文明創建行動,堅持“初心為公、使命鑄路”的文化價值理念,弘揚秉承北橫精神,為優質高效建成北橫通道全線吹響了奮進的號角。

上海北橫通道新建工程西起中環北虹路立交,東至周家嘴路內江路交叉口,全長19.1km,為上海市中心城區北部東西向小客車專用通道,是服務虹橋樞紐、北部重點地區、浦東新區高效的中心城區骨干路網的重要組成;沿線涉及長寧、普陀、靜安、黃浦、虹口、楊浦共6個行政區、20個街鎮、64條道路、11條軌道交通,5次穿越蘇州河。

作為城市核心區超大超長地下快速路,上海北橫通道建設過程中,大力推進科技創新和數字化轉型,不斷提升精細化管理水平。已通車的北橫通道西段主線盾構連續穿越89棟房屋建筑、5條運營中的軌道交通,4次穿越蘇州河,堪稱“盾構穿越百科全書”。工程人員同時克服了小半徑、淺覆土、不良地質等多種風險,結合微擾動施工綜合技術研發應用,提供了中國建筑史上超大直徑盾構穿越中心城區密集建筑物的典型案例。

2021年6月18日,北橫通道西段工程正式通車,有效緩解了延安路高架和內環北段的交通壓力,對提升沿線商區活力和方便周邊居民出行起到了積極作用。北橫通道除了與既有立交采用高架道路實現互通外,主線均為直徑15m的盾構法隧道,上下車道疊層布置,最大程度做到了中心城區有限土地資源的集約利用和環境友好。

北橫通道積極踐行交通基礎設施綠色低碳和高質量發展理念,隧道內部建筑采用了國內首創的清水混凝土免裝飾技術,研發專用的移動式模板體系和清水混凝土配方,整體連續澆筑,機電設備明敷簡裝,輔以局部亮色點綴,用自然質感替代隧道傳統裝飾環節,展示了隧道樸實無華、低碳節能的新時尚,引領地下通道工程建設的可持續發展。

北橫通道依托BIM技術創建施工現場管理平臺,從傳統施工中被動“遇到問題,解決問題”到主動“發現問題,解決問題”的轉變過程,充分挖掘施工現場信息化管理深度,實現全覆蓋視頻監控、結合疫情防控的全自動人臉識別及實名制管理系統、全過程基坑數據自動化監測(包括沉降變形、水位監測)、全維度環境監測(揚塵、噪音、氣候)等各類管理系統。工程方積極拓展平臺功能,在開發班前安全教育實時視頻、共享實時到崗監管模塊的基礎上,按市交通委統一指導要求,在視頻監控中加入了智能AI系統,試點實現了智能監管28要素現場實時應用,從人員、環境、風險、場地四個方面,切實有效加強工地疫情防控和安全生產管控力度,進一步降低工程實施風險。

在籌劃設計階段, 項目團隊提前考慮到盾構在大坡度施工時對于各項設備的需求,根據推進軸線調整同步注漿比例,嚴控切口壓力、均勻壓注同步注漿及油脂,從而順利完成大坡度施工的伏地起身。據悉,項目團隊針對性地為刀盤設計多層次切削、常壓可更換刀具,合理設置盾構機施工參數,嚴格控制水泥回灌質量等多項保障措施,“縱橫號”得以順利下穿工作井閘道。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”