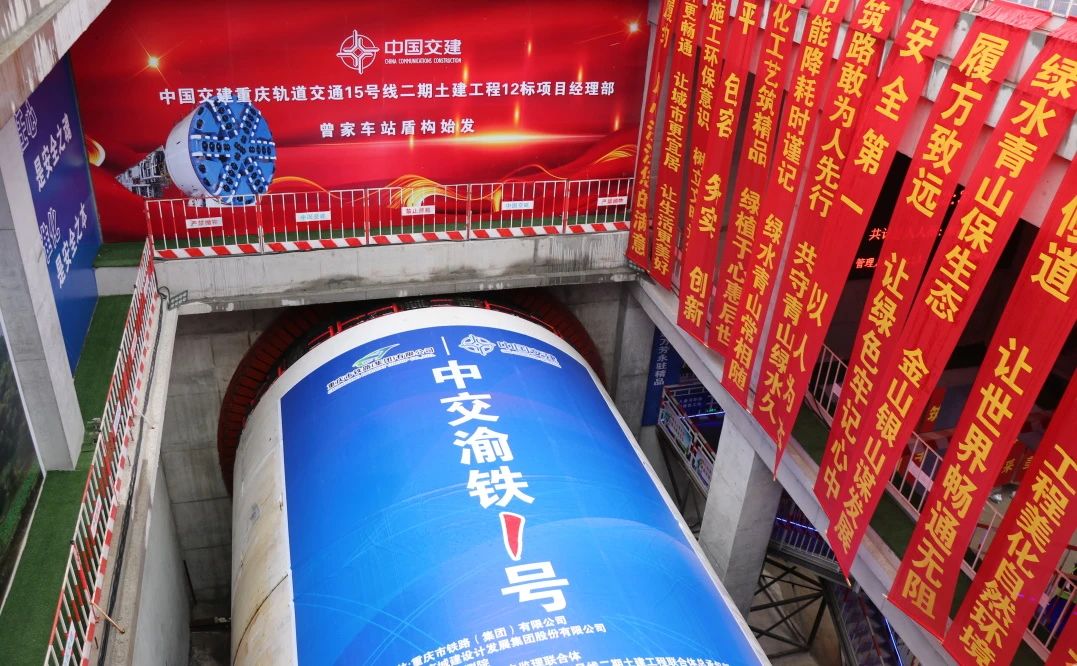

軌道交通展消息 “有了這套泥水處理設備,不僅有效解決了盾構泥漿處置成本高、易污染等問題,還能將分離后的沙子、水‘變廢為寶’,實現了資源再利用,讓我們在地鐵綠色施工方面邁出一大步。”看到一股股經過凈化處理的清水流出,重慶軌道交通15號線二期土建工程12標項目負責人劉羽春激動地說道。

公司承建的重慶軌道交通15號線二期土建工程12標線路長約6.83公里,主要施工內容包括2站3區間,但區間隧道穿越砂巖、砂質泥巖地層,地質條件復雜、土層變化快。在盾構施工過程中會產生大量泥漿,其具有較強的絮凝能力,沉淀后會堵塞盾構管片的表面和孔壁,為防止這些物質進入盾構掘進系統,盾構施工中必須及時對泥漿進行處理。

然而按照傳統方法進行外運晾曬處理,不僅效率低下,而且泥漿中攜帶大量的有機物、無機鹽和重金屬離子會對土壤和地下水容易造成污染,潛在極大環保風險,?如何實現盾構泥漿環保處理尤為重要。

“盾構區間較長,隨著現場工作面的逐步增加,每天產生的泥漿將會達到2000余方,必須找到一個既能保證施工進度又滿足環保要求的解決方案。”專題會上,項目生產經理李中興立下了軍令狀。他立即帶領項目團隊查閱相關資料,借鑒典型案例環保經驗,現場討論聲此起彼伏,反復研討后,項目團隊決定引進一套泥漿處理設備,即通過洗沙系統和污水處理系統讓泥漿實現“干濕分離”。“這套設備通過振動篩分、清洗、脫水等流程將泥沙小顆粒與泥水進一步分離,變成可利用的細沙和泥漿,待下一環節,再向泥漿加入‘鹵水’絮凝劑,經過濾壓設備濾壓后,泥漿變成清水和泥餅,就好比‘鹵水點豆腐’,像‘擠豆腐’一樣,讓泥漿脫水干化,余水經過處理后還可以再循環利用。”李中興笑著解釋道。

新的泥漿處置方案很快通過環保部門的環評審核,一套全新的泥漿處理設備迅速投入使用。然而在初次調試過程中,泥漿分離過濾后壓出的泥餅一捏就碎,分離水仍十分渾濁,期待已久的泥漿處理設備首次亮相就給所有人潑了一盆冷水。

李中興立即帶領技術團隊對設備性能進行模擬分析,同時在多次的實地勘探中發現:由于隧道內地質變化較大且含水量不同,導致原設計的設備參數在振動篩分環節未能充分將泥漿中的砂石、泥水完全分離,泥餅含水量過大,一捏就碎。“找準病根”后,項目團隊對癥下藥,對盾構區間地質進行反復勘探,結合大量的數字積累和分析,重新調整了不同地質下的泥漿處理時振動篩和脫水篩振動頻率,泥漿環保處理效果明顯好轉。

沙和石是可再利用資源,能為工地帶來經濟效益,泥餅干可以直接外運處理,清水池中的清水進入盾構掘進補水系統循環利用,不僅解決了渣土外運困難的現狀,還能避免因此產生的環境問題,整套設備最高滿負荷時每天可以環保處理3000立方米泥漿,真正實現了“變廢為寶”。

“盾構泥漿環保處理設備化害為利,為城市建設擦亮綠色發展‘底色’。”今年7月,重慶市城市管理局黨組書記李奎春到項目參觀時肯定道。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”