近日,浙江交通集團隧道技術中心開展的《基于數字孿生的浙江高速公路隧道安全管控關鍵技術研究與應用》項目成果順利通過中國交通運輸協會評審,該項目研究成果經濟社會效益顯著,推廣應用前景廣闊。

據悉,集團隧道技術中心成立于2021年12月在開化南收費站掛牌成立,由浙高運公司運行管理,設有100米和400米實體隧道,是華東地區首個足尺實體隧道實驗室。一直以來,隧道技術中心以“打造世界一流的研究型隧道管理技術機構”為目標,圍繞“定目標、超常規、立機制、強統籌、出成果”等五方面工作要求,不斷梳理隧道建設運營管理中的痛點難點問題,研究解決方法和處置措施,推動隧道專業化運營管理提質增效。

01高標準 嚴要求 全力推進基礎設施建設

3月,100米實體示范隧道全面建成投入使用;5月,100米實體示范隧道正式升級為數字實驗隧道并正式啟用;6月,二期實驗隧道設計方案順利通過行業內專家論證……今年以來,浙高運公司在隧道技術中心建設上加速奔跑,取得了一系列標志性成果。

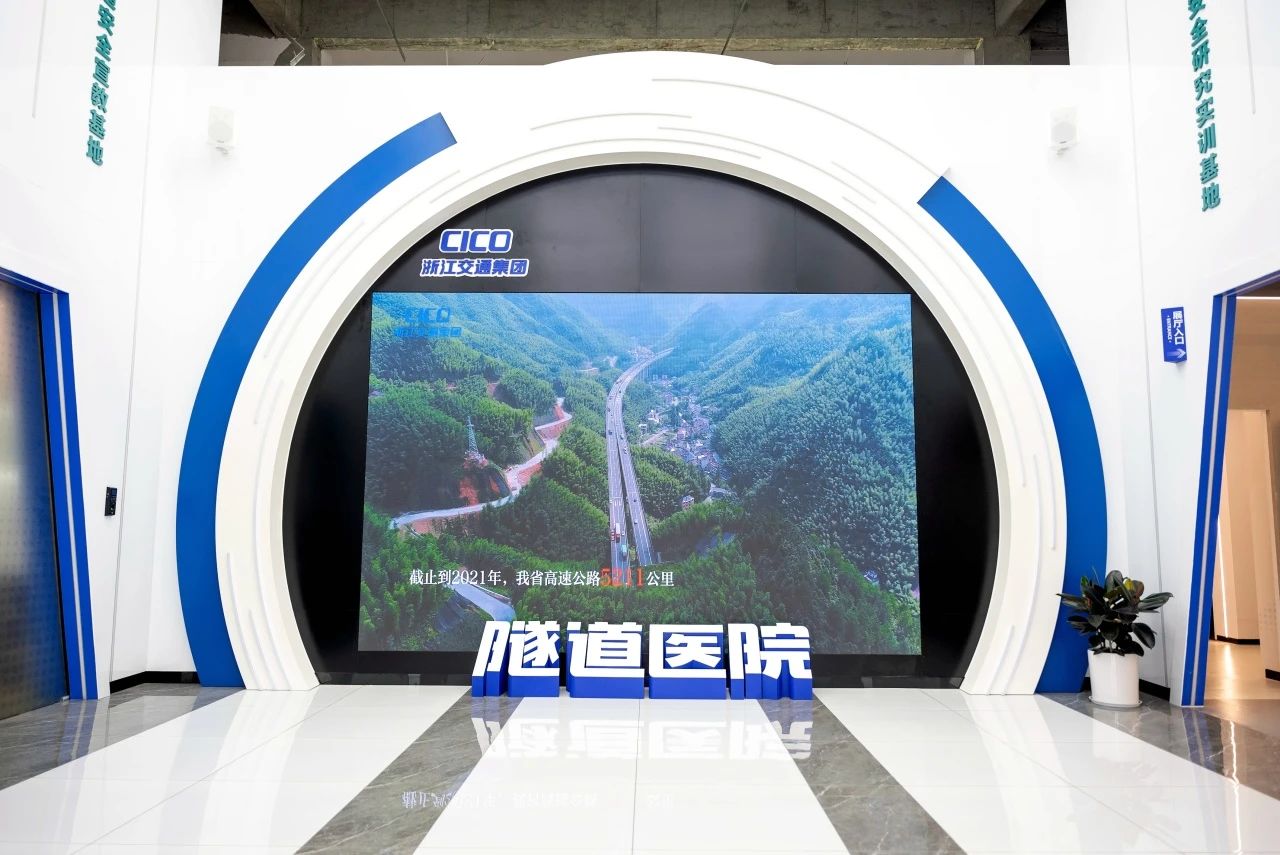

隧道醫院數智展館 王潔琛 攝

一直以來,浙高運公司立足實際、著眼長遠,著力將隧道技術中心打造成為“隧道醫院”、隧道“投建管養”一體化示范基地、隧道運營安全研究實訓基地、隧道交通安全宣教基地、隧道產學研基地。據悉,已建成的100米實體示范隧道為直線段三車道隧道,設置停車帶、人通汽通,并安裝標準配置的監控、消防、報警及交通控制設備,主要用于隧道“投建管養”一體化示范、交通安全宣教、知識科普等,同時還承擔了部分試驗研究任務。擬建的400米實驗隧道為曲線段兩車道隧道,建成后可通過模擬隧道實際運行環境,用于科研課題試驗研究、新產品研發測試,并開展諸如機電設施設備試驗研究、火災試驗、人員疏散演練、光環境模擬等的長期重復性測試等。

建設中的100米實體隧道 王潔琛 攝

實體隧道的建成啟用,是浙高運公司在隧道“投建管養一體化”示范應用的一次重要探索,是針對隧道運行管理數字化轉型需求作出的積極嘗試,為實現隧道運營生命周期管理打下了堅實基礎。

02抓重點 破難點 全方位開展隧道專業研究

日前,在公路隧道國家工程研究中心(以下簡稱“國工中心”)第一屆理事會及技術委員會成立大會暨“兩江隧道科技論壇2023”上,浙高運公司依托集團隧道技術中心,被授予國工中心聯合創新單位稱號,標志著隧道技術中心獲得了國家工程研究中心的充分認可。

集團隧道數字綜管平臺 王潔琛 攝

一直以來,隧道技術中心緊盯高速公路隧道運營管理的痛點難點,充分依托通過省工程研究中心、博士后工作站等高能級平臺,積極研發各類隧道安全管控系統。2022年底,隧道技術中心牽頭研發的隧道數字綜管平臺在衢州管理中心上線試運行,標志著集團隧道全生命周期數字化管理體系初步建成,后續將進一步推動實現集團高速公路隧道投建管養一體化。與此同時,隧道技術中心還深入開展隧道相關課題研究,為隧道專業化運營管理提供理論支撐。據統計,截至9月上旬,隧道技術中心牽頭在研課題共15項,其中部級課題1項,廳級3項。此外,隧道技術中心還積極探索產學研合作機制,與集團內外具備優勢資源的科研院校、研發機構等單位開展常態化產學研合作,與協作單位在科研項目等方面謀求深度共享融合,多元化、全方位推進隧道基礎研究體系高質量發展。

03走在前 作示范 全面打響隧道管養品牌

作為專業化的高速公路運營管理公司,浙高運公司深知做好隧道安全行車及救援工作科普宣傳的重要性。為此,在隧道技術中心建設過程中,浙高運公司堅持以國家級行業科普基地為標準,著力將隧道技術中心打造成高等級科普基地。目前,隧道數智科普館經營落成,該科普館利用數字化載體,對集團隧道投建管養發展歷程、典型案例、實時工況、科技成果以及交通安全科普知識等進行互動式展示,可為參觀者提供沉浸式隧道場景科普交互體驗。

隧道數智科普館 王潔琛 攝

除此之外,隧道技術中心還組建了一支專兼職科普講解員隊伍,值得一提的是,在今年5月舉辦的第三屆交通運輸科普講解大賽中,隧道技術中心科普講解員龔丹妮的《公路隧道火災中的“生命指南”》演講獲評三等獎,為隧道技術中心申報國家交通運輸科普基地打下堅實基礎。

下一步

集團隧道技術中心將進一步深化產業協同、促進科技成果孵化,廣泛開展社會科普活動,全力打造高速公路隧道全生命周期管理標桿,為集團加快打造世界一流企業,勇當高質量發展“開路先鋒”作出更大貢獻。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”