據中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報道,進入3月,廣東佛肇、莞惠城際鐵路啟用了新版列車運行圖,來往于佛山與肇慶,東莞和惠州間的列車運營服務時間每天最長增加了3小時,而平均行車間隔縮短至25分鐘以內。

近日,廣東佛莞城際及廣佛環線佛山西站至廣州南站段順利完成逐級提速試驗,這意味著今后廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州等廣東這些城市之間的城際鐵路將迎來更快的速度。

隨著城市之間人口流動、資源共享等需求的增加,不少地方的城際鐵路正與地鐵、輕軌等城市軌道交通相連互通,換乘無縫銜接、票制統一、發車間隔越來越短。不少專家認為,一些地方正在實現城際鐵路的“地鐵化”“公交化”運營;還有網友開玩笑說:“廣州地鐵正逐漸變為廣東地鐵”。連點成線、連線成面的城際交通,給人們的生活及城市群發展帶來哪些可能?

楊勝強(化名)是廣州一家外貿公司的員工,愛人在惠州工作、生活,越來越多的車次和不斷提速的列車,讓“雙城生活”變得更加靈活。

楊勝強說:“我女兒在廣州讀書,我愛人帶著我們家小朋友在惠州讀書,因此每個周末都有家庭團聚的需求。以前,比如說從廣州到惠州都要兩個小時以上,現在至少提速了一倍,基本上半個小時就會有一班(列車)。我也經常往返廣州和深圳,基本上是當天來回,坐比較早的車,至少可以見三撥客戶,還可以回廣州吃個晚飯。”

城際鐵路之外,在粵港澳大灣區,城市交通圈的構建還有多種途徑。

2023年下半年,黃熒從廣州搬到了佛山居住,位于佛山南海區的這套住房是前些年父母買下來準備周末休閑用的,比起繁忙的廣州,佛山更加宜居,父母先搬了過去。去年底,黃熒也開始了每天的跨城通勤。

黃熒說:“南海區地處廣佛交界的地方,有比較多廣州人到南海這邊買房子,然后上班通勤,我也是其中一員,每一天的路程需要1小時20分鐘左右。南海有軌電車能夠接駁到廣佛線的地鐵去,到了廣佛線的終點再換一趟。”

黃熒乘坐的廣佛線,是國內第一條跨城地鐵線路。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎認為,從全國范圍內來看,廣東各城市之間交通的互聯互通走在前列。

彭澎表示:“三大城市群,珠三角城市群相對來說密度是最高的,有時候城市之間的距離比較近,所以我們開通了全國第一條城際的地鐵,就是廣佛地鐵;后來我們又有了廣珠城際。而且原來我們在廣州南站,它主要是坐高鐵和城際,現在我們是高鐵站、城際站和地鐵站,成為一個立體交通樞紐。”

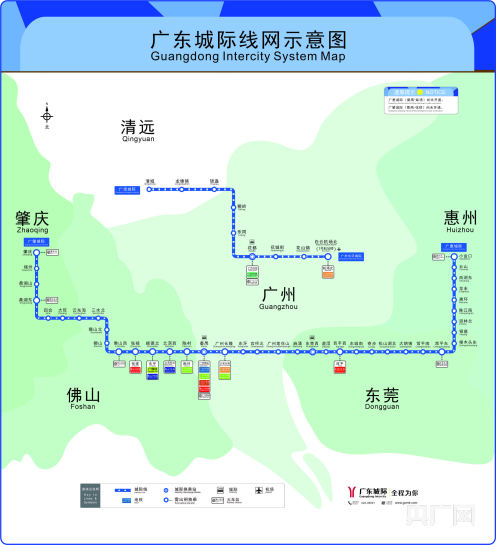

未來珠三角“四線貫通運營”,惠州可以直接前往東莞、廣州、佛山、肇慶幾座鄰近城市(央廣網發廣州地鐵供圖)

各類通勤方式邊界的融合,首先提升了普通乘客的出行體驗。黃熒發現,城際鐵路越來越“地鐵化”“公交化”,想要去鄰近的城市選擇很多:一頭從地鐵站進,另一頭從城際鐵路出,無論買票還是換乘,很多地方已實現無縫銜接。

黃熒說:“到中山、珠海、江門這幾個城市,它開通的叫做廣珠城軌,到中山一小時左右,再到珠海需要1小時20分鐘左右。去年東莞、江門都開演唱會,可能晚上看的演唱會,你下午到高鐵站去,晚上回來,沒準還能趕上最后一趟。”

在彭澎看來,這種“地鐵化”“公交化”,源自軟硬件兩個方面的發展。硬件是指車廂、票制互通、座椅等方面的變化;軟件則包括城際鐵路的運營權從鐵路向地鐵集團轉移。

“城際(鐵路)跟地鐵的區別在哪里?從直觀來講,一個是在地下,一個在地面上,但是它掛的車廂有所不同,速度也有所不同。從廣州的18號線開始,它在市區里面是在地下,但是離開番禺,它就完全在地面上,它的速度可以達到160公里/小時。第二個就是它的座位設置也發生了變化,原來地鐵都是橫著坐,它這個可以前后那么坐,跟城際的座位差不多,因為速度快了,你側著坐就可能容易搖晃,它又像地鐵又像城際(鐵路)。軟件來看,原來地鐵公司只負責廣州市區里的地下軌道交通,現在地鐵公司既管地鐵,還要管城際,從長遠來看,這里面可能它要進行協調和對接。”彭澎說。

廣州與佛山兩地線路融合成一張網,在佛山任意地鐵站進站都可到達廣州地鐵任意站點,全部實現站內換乘,無須出站(央廣網發廣州地鐵供圖)

2020年10月,廣州地鐵獲得城際鐵路運輸許可證,今年1月,廣州地鐵集團正式接管了包括莞惠城際在內的兩條鐵路線。接管當天,就有網友發布觀察到的變化:首先,與普通火車票的“對號入座”不同,這兩條城際線路的車票不限某一趟列車,旅客隨到隨走;其次,各種標識也與廣州地鐵更趨于一致。

“中國的軌道交通,它是跳躍式的發展,比一些發達國家發展軌道交通要快得多。我們曾經提出‘軌道上的大灣區’,全部都要連成城際軌道網,而且跟地鐵相銜接,能通地鐵的通地鐵,能通城際的通城際,這里面(就)體現了把一個城市群變成一個大城市的感覺。”彭澎介紹。

全國范圍內,更多省份在探索以“城際鐵路+城市軌道交通”的方式串聯城市群的發展路徑。

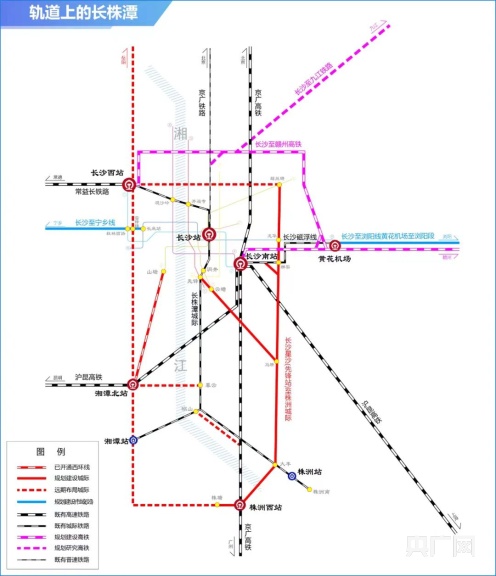

2023年6月,湖南長株潭城際軌道交通西環線一期工程正式載客始發。長沙市軌道交通運營有限公司西環線分公司副經理楊春輝說,開通以后,乘客可以從滬昆高鐵湘潭北站上車,自南向北,一直坐到長沙地鐵3號線一期工程的起始站點——從線路圖上看,可以理解為長沙地鐵一直延伸到了鄰近的湘潭市。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”