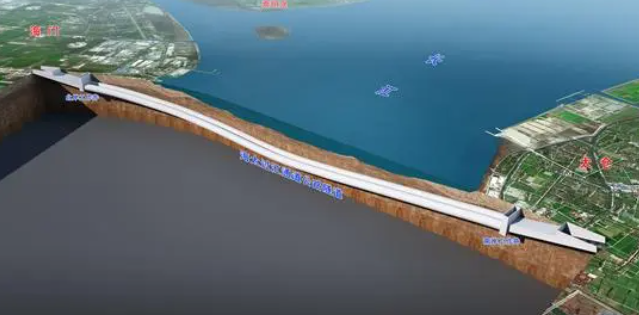

按照規劃,海太長江隧道連接蘇州太倉市、常熟市和南通市海門區,計劃工期為6年,預計2028年建成。圖為海太長江隧道效果圖。

作為中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一,長三角區域以4%的國土面積創造了中國四分之一的經濟總量,扮演著拉動經濟發展“火車頭”的重要角色。

自2018年11月,國家宣布支持長江三角洲區域一體化發展并上升為國家戰略以來,從共享公共服務到合作共建國家技術創新中心,從推動產業集群到打破行政邊界,長三角區域各大城市之間的溝通聯系愈發緊密。

在基礎設施建設尤其是交通建設領域,長三角區域也在進行快速發展與深耕。近日,由中鐵第四勘察設計院集團有限公司(以下簡稱“鐵四院”)聯合體設計的全國最長最大公路水下盾構隧道——海太長江隧道正式破土開工。

根據國家發展和改革委員會印發的《長江干線過江通道布局規劃(2020—2035年)》,海太過江通道是“十四五”期間重點建設的公鐵復合過江通道。

此次開工的海太長江隧道(海太過江通道公路部分)起自滬陜高速江蘇段,經南通海門以盾構隧道形式越江,在蘇州太倉上岸,止于滬武高速常熟段。計劃工期為6年,預計2028年建成。

“海太長江隧道全長約39.07公里,其中過江隧道長約11.2公里,盾構橫斷面外徑16米,項目采用雙向六車道高速公路標準建設,從海門南互通立交至碧溪互通立交段,含過江段隧道部分的設計時速100公里,其余路段設計時速120公里。” 鐵四院海太長江隧道總體設計負責人張迪介紹,該隧道是目前國內距離最長、斷面最大、運行速度最高的公路水下盾構隧道。

事實上,在斬獲多個“全國第一”背后,海太長江隧道克服了諸多設計難題。為了能夠更好地為施工建設做準備,在中國鐵建首席專家、鐵四院總工程師肖明清的技術領銜下,鐵四院研究團隊招募近60所高校及科研單位參與專題研究設計方案。

據悉,早在研究探索階段,鐵四院研究團隊就開展了“交通量預測、通航影響、防洪影響、環境影響、用地預審”等超過24項專題支撐研究結論。

“在設計過程中,海太長江隧道共開展了60余項專題研究,對隧道結構及防水與防火一體化、防災減災、綠色低碳、施工與裝備和智能建管養等技術進行了系統研究”,張迪介紹說。

與此同時,鐵四院聯合東南大學、西南交通大學、同濟大學等多家單位,共同開展了“超大直徑盾構隧道結構、防水與防火一體化研究”科研攻關,在隧道結構方面取得了多項技術創新成果。

在這一過程中,鐵四院研究團隊提出了“管片與內部結構一體化”的設計理念與設計參數,保證了管片結構在全生命周期內的服役性能,并研發了“DDCI+斜螺栓”雙道連接的管片縱縫構造方案,大大提升了對水下軟土段隧道接縫變形的控制。

“我們還研制了新型超高性能混凝土防火材料,提出了煙道板、防撞側墻等內部結構防火一體化結構新型式,成功解決了結構抗火設計問題。”張迪補充說,“此外,創新性的管片接縫彈性密封墊表面微結構防水與防氣技術,優化了雙道密封墊防水體系,有效提升了高水壓盾構隧道的防水穩定性。”

目前,這些技術創新經多種試驗校驗,已應用于結構設計,為海太長江隧道的結構安全提供了重要技術保障。

按照規劃,海太長江隧道連接蘇州太倉市、常熟市和南通市海門區,其建設對落實長三角區域一體化發展和長江經濟帶發展國家戰略、完善區域路網布局、促進跨江融合發展、高水平建設揚子江城市群等具有重要意義。

“天塹變通途,快捷通滬蘇”一直是長三角區域老百姓的夢想。有分析指出,海太長江隧道穿越長江、貫穿南北,建成后,將會讓上海和蘇南真正實現同城化,推動很多長三角區域城市實現由“靠江靠海靠上海”向“通江通海通上海”的根本性轉變。

“長江是世界上最黃金的內河水道,長江入海口的上海港是我國對外貿易的樞紐港口,也是全球第一大港口。”張迪總結說,“過江通道把上海和南通‘打通’,有利于形成以上海為中心的新大灣區,對實現長三角一體化,統一全國大市場都將有推動作用。”

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”